Berufliche Orientierung an der GS3

1. Allgemein

Das vorliegende Konzept zur Beruflichen Orientierung basiert auf den schulrechtlichen Maßgaben des Landes Brandenburg und strebt eine ganzheitliche und individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler an. Dabei soll die berufliche Orientierung frühzeitig beginnen und kontinuierlich während der gesamten Schullaufbahn unterstützt werden.

Das zur Beruflichen Orientierung der Gesamtschule 3 mit GOST ist mit weiteren Konzepten (z. B. Schulprogramm, Ganztagskonzept, Schulfahrtenkonzept) abgestimmt.

Eine inklusive Berufliche Orientierung an unserer Schule soll sicherstellen, dass alle SuS – unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen, Bedürfnissen oder möglichen Beeinträchtigungen – die gleiche Chance haben, ihre beruflichen Perspektiven zu entwickeln und ihre Stärken zu entfalten. Die in diesem Konzept ausgewiesenen Maßnahmen und Prinzipien sind zentral für die Umsetzung einer inklusiven Beruflichen Orientierung an der Gesamtschule 3mit GOST.

Inklusive Berufliche Orientierung bedeutet auch, die Selbstbestimmung der Schüler zu fördern. Dies erfolgt durch Beratungsgespräche, in denen die Schüler aktiv in ihre eigene berufliche Zukunftsplanung einbezogen werden. Hierbei werden ihre Wünsche und Ziele ernst genommen, und es werden ihnen realistische, aber dennoch ambitionierte Perspektiven aufgezeigt. Die Schüler sollen das Vertrauen in ihre eigene Selbstwirksamkeit entwickeln, um sich auch in einem inklusiven Arbeitsumfeld erfolgreich behaupten zu können.

Um die Berufsorientierung noch stärker praxisorientiert zu gestalten, werden regelmäßig Exkursionen in Unternehmen und Betriebe aus der Region organisiert. Hier haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, direkt mit Auszubildenden und Fachkräften in Kontakt zu treten, um mehr über den Arbeitsalltag und die Anforderungen bestimmter Berufe zu erfahren.

Zudem werden informative Veranstaltungen, wie beispielsweise Berufsmessen und Elternabende, durchgeführt, um die Eltern aktiv in den Berufswahlprozess ihrer Kinder einzubeziehen. Dabei wird ihnen die Möglichkeit gegeben, sich über verschiedene Berufsfelder zu informieren und mögliche Fragen zu klären.

Besonders wichtig ist es, die Schülerinnen und Schüler bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen und dem Üben von Vorstellungsgesprächen zu unterstützen. Dafür werden eigene Unterrichtseinheiten zur Bewerbungsvorbereitung angeboten und externe Experten eingeladen, um den Schülerinnen und Schülern wertvolle Tipps und Tricks zu vermitteln.

Um die Wirksamkeit des Konzepts regelmäßig zu überprüfen, werden Evaluationsverfahren eingesetzt. Dabei werden sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Eltern und Lehrkräfte einbezogen, um Feedback zu geben und Verbesserungsvorschläge zu machen.

Durch die Umsetzung dieses Konzepts zur Beruflichen Orientierung in Übereinstimmung mit den schulrechtlichen Maßgaben des Landes Brandenburgs sollen die Schülerinnen und Schüler bestmöglich auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden. Sie sollen ermutigt werden, ihre Interessen und Stärken zu entdecken, um eine fundierte Berufswahl treffen zu können.

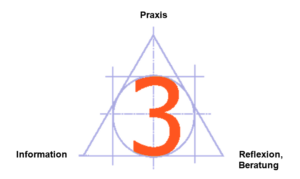

Das Konzept zur Berufsorientierung an der Gesamtschule 3 mit GOST basiert auf drei Säulen:

Um die Berufliche Orientierung an unserer Schule integrativ und geschlechtersensibel sowie frei von negativen, gesellschaftlichen Klischees zu gestalten, steht grundlegend die Sensibilisierung für Auswirkungen von Geschlechterstereotypen in der Berufswahl im Fokus. Durch gezielte Workshops, Diskussionsrunden, Unterrichtseinheiten oder Veranstaltungen, z.B. Teilnahme am Zukunftstag, soll verdeutlicht werden, wie tief verankerte Rollenbilder bestimmte Berufsfelder als „typisch männlich“ oder „typisch weiblich“ prägen.

Ziel ist es, den SuS bewusst zu machen, dass individuelle Interessen, Stärken und Talente unabhängig vom Geschlecht im Vordergrund stehen sollten. Die Schüler sollen lernen, die Unterschiedlichkeit ihrer Mitschüler als Bereicherung wahrzunehmen und ein Verständnis für verschiedene Lebensrealitäten und Arbeitsweisen zu entwickeln

Praktika und Betriebserfahrungen sind daher an unserer Schule geschlechterübergreifend zugänglich. Die SuS sollen durch diese die Möglichkeit erhalten, in Berufe hineinzuschnuppern, die außerhalb der typischen Geschlechterklischees liegen. Dabei erfolgt eine bewusste Stärkung von naturwissenschaftlich-technischen Berufen (MINT) und sozialen oder pflegerischen Berufen gleicher Maßen.

Für eine zukunftsorientierte sowie nachhaltige Berufliche Orientierung sieht unserer Schule die Verantwortung auch Themenkomplexe, wie z.B. „soziale Verantwortung“, „gesellschaftliches Engagement“ und „interkulturelle Bildung“, stärker in den Schulalltag zu integrieren. SuS erhalten an der Gesamtschule 3 mit GOST die Chance, frühzeitig kulturelle Vielfalt als Bereicherung zu erleben, und interkulturelle Kompetenzen, die für das Zusammenleben in einer globalisierten Welt von großer Bedeutung sind zu entwickeln. Der Austausch mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen fördert Empathie, Toleranz und das Verständnis für andere Lebensrealitäten.

Zusammenfassend ist das Konzept zur beruflichen Orientierung darauf ausgerichtet, den SuS eine breite informelle Grundlage zu bieten, sie in die Arbeitswelt einzuführen und sie bei der Berufswahl zu unterstützen. Um die Umsetzung des Konzepts sicherzustellen, arbeiten wir eng mit regionalen Unternehmen, Institutionen und Hochschulen zusammen. Unsere Schülerinnen und Schüler sollen am Ende ihrer Schulzeit gut vorbereitet sein, um ihre berufliche Zukunft zielgerichtet anzugehen.

Konkrete Ziele der Berufsorientierung an der Gesamtschule 3 mit GOST sind u.a.:

- Hilfe und Unterstützung bei der Berufswahl,

- engere Verknüpfung von Theorie und Praxis,

- Kennenlernen von eignen Stärken, Fähigkeiten und Fertigkeiten (Kompetenzen),

- Kennenlernen von Berufen und verschiedenen Berufswegen

- überfachliche Qualifikationen wie persönliche, soziale und methodische Kompetenzen,

- Förderung der Ausbildungs- und/oder Studierfähigkeit und damit der schulischen Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler,

- Erprobung von ausgewählten Berufsfeldern und deren Reflexion hinsichtlich Berufswunsch/Kompetenzen,

- Ausbau und Verstetigung von Kooperationsbeziehungen zwischen Schule und außerschulischen Akteuren

Konkretisierungen zum pädagogischen sowie schulischen Handeln sind in spezifischen Konzepten, die einen Prozess systematischer Qualitätssicherung ermöglichen sollen, zusammengefasst.

Dies sind z.B. Ganztagskonzept, Fortbildungskonzept, Vertretungskonzept, Grundsätze zu Hausaufgaben, Grundsätze zur Leistungsbewertung, Hospitationen, Qualitätsmanagement, Personalentwicklungskonzept, Medienentwicklungsplan, Notfallpläne für den eingeschränkten Regelbetrieb, Schutzkonzept, Hausordnung etc.

2. Ausgangssituation und Schuldstandort

2.1 Städtischer Raum mit industrieller Prägung und ländlichem Einzugsgebiet

Der Schulstandort Eisenhüttenstadt ist soziokulturell durch die Geschichte der Stadt Eisenhüttenstadt als sozialistische Planstadt in der ehemaligen DDR geprägt.

Eisenhüttenstadt war ursprünglich als Wohnort für Arbeiter des Stahlwerks konzipiert, weshalb der städtische Raum stark von der Industrie geprägt ist. Diese historische Verbindung zur Schwerindustrie zeigt sich auch in den Bildungsangeboten unserer Schule (siehe Schulprogramm).

Der industrielle Schwerpunkt der Stadt Eisenhüttenstadt spiegelt sich auch in den Bildungsinhalten und der beruflichen Orientierung unserer Schule wieder. Die Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberschule arbeitet eng mit lokalen Unternehmen zusammen, um auf den Bedarf an Fachkräften in der Region zu reagieren. Berufsvorbereitende Maßnahmen, Praktika und technische Fachrichtungen sind oft in den Lehrplänen integriert.

Neben einer industriellen Prägung verfügt die Region um Eisenhüttenstadt ein vielfältiges kulturelles Angebot, das auch den Schulen zugutekommt. Die SuS haben Zugang zu kulturellen Einrichtungen wie Museen und Bibliotheken, die historische und künstlerische Bildungsangebote bereitstellen. Zudem gibt es eine enge Zusammenarbeit mit sozialen Projekten und Jugendzentren, die den sozialen Zusammenhalt und die Integration fördern.

Die Stadt Eisenhüttenstadt selbst ist städtisch geprägt, viele SuS kommen allerdings aus den ländlichen Gebieten der Umgebung. Es gibt entsprechend gut ausgebaute Schülerbeförderungssysteme, die den Pendelverkehr zwischen den umliegenden Dörfern und der Stadt sicherstellen. Als einzige Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe im Landkreis Oder-Spree kommt der Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe eine zentrale Rolle für die Bildungsversorgung der gesamten Region zu.

2.2 Bildungsinfrastruktur und Schulnetz

Die Stadt Eisenhüttenstadt verfügt, wie der Landkreis Oder-Spree über ein gut ausgebautes Schulnetz, das verschiedene Schulformen abdeckt, darunter Grundschulen, weiterführende Schulen und Berufsschulen. Die schulische Infrastruktur wurde im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen stetig erneuert, sodass moderne Gebäude und digitale Lernumgebungen vorhanden sind. Eisenhüttenstadt profitiert zudem von Förderprogrammen, die den Ausbau der digitalen Infrastruktur an Schulen unterstützen.

An unserer Schule lernen alle SuS, unabhängig von ihren unterschiedlichen Leistungsniveaus und Begabungen, zunächst gemeinsam in heterogenen Lerngruppen. Dieses integrative Modell ermöglicht, dass Schülerinnen und Schüler länger gemeinsam unterrichtet werden, bevor sie sich stärker nach Leistung differenzieren.

Ein zentrales Merkmal der Gesamtschule 3 mit GOST ist die Durchlässigkeit der Bildungsgänge. Die SuS haben dabei die Möglichkeit, ohne Schulwechsel verschiedene Abschlüsse zu erreichen, wie den Berufsbildungsreife, erweiterte Berufsbildungsreife, Fachoberschulreife, Fachober- schulreife mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufe oder das Abitur. Dadurch können sie ihren Bildungsweg an ihre individuellen Entwicklungen und Leistungen anpassen.

Die Binnendifferenzierung ist ein wichtiger Bestandteil des pädagogischen Konzepts der Gesamtschule. Sie sorgt dafür, dass SuS innerhalb einer Klasse/ Lerngruppe nach ihren individuellen Lernvoraussetzungen gefördert werden. Verschiedene Unterrichtsmethoden, Aufgabenstellungen und Leistungsanforderungen ermöglichen eine flexible Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler.

Ein wesentliches Ziel unserer Schule ist die individuelle Förderung aller SuS. Durch Fördermaßnahmen, wie Förderunterricht oder zusätzliche Lernangebote, werden sowohl leistungsschwächere SuS unterstützt als auch leistungsstärkere Schüler gefordert. Dabei setzen wir unter anderem auf projektorientiertes und fächerübergreifendes Lernen, um den SuS einen ganzheitlichen und praxisnahen Zugang zu Wissen und Kompetenzen zu bieten. Projekte ermöglichen es, theoretisches Wissen mit praktischen Erfahrungen zu verknüpfen und fördern zugleich soziale und methodische Kompetenzen.

Im Rahmen unseres Ganztagsangebote bieten sich den SuS unserer Schule zusätzliche Lernzeiten, Förderkurse und Freizeitaktivitäten, die den SuS eine strukturierte und umfassende Lernumgebung ermöglichen. Das Ganztagskonzept der Gesamtschule 3 mit GOST fördert die individuelle Entwicklung und bieten Raum für außerschulische Bildungsangebote und soziale Lernprozesse (siehe Konzept Ganztag).

Die Gesamtschule 3 mit gymnasialer Oberstufe legt besonderen Wert auf technische Bildung und bietet eine Vielzahl berufsorientierten Projekt sowie Impulsen, die auf technische und industrielle Berufe vorbereiten. Partnerschaften mit regionalen Unternehmen, insbesondere der Stahlindustrie, bieten Schülern praktische Einblicke und Ausbildungsmöglichkeiten.

3. Inhalte und Elemente der beruflichen Orientierung

Zu Beginn der Schullaufbahn werden den Schülerinnen und Schülern (SuS) grundlegende Informationen über verschiedene Berufsfelder vermittelt. Es wird darauf geachtet, dass bereits in den unteren Jahrgangsstufen regelmäßig Berufsorientierungstage stattfinden, bei denen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, unterschiedliche Berufe kennenzulernen und erste praktische Erfahrungen zu sammeln.

Im Laufe der Jahrgangsstufen werden individuelle Stärken und Interessen der Schülerinnen und Schüler identifiziert und gefördert. Dafür werden Orientierungspraktika in Unternehmen, Betrieben oder sozialen Einrichtungen angeboten. Die Praktika ermöglichen den Schülerinnen und Schülern einen intensiven Einblick in verschiedene Berufsfelder und unterstützen bei der Entscheidung für einen bestimmten Berufsweg.

3.1. Information

Um den Schülerinnen und Schülern eine breite informelle Grundlage zu ermöglichen, bieten wir spezifisch für die Sekundarstufe I und Sekundarstufe II verschiedene Informationsveranstaltung zur Berufsorientierung.

In diesen Veranstaltungen stellen regionale Unternehmen, Institutionen und Hochschulen oder unsere Kooperationspartner Berufsbilder, Ausbildungs- und Studienangebote sowie zugehörige Bewerbungsverfahren vor. Zusätzlich können Praktikumsplätze vermittelt werden und mögliche Arbeits- oder Studienwege aufgezeichnet werden.

Informationsveranstaltungen für die Sekundarstufe I u.a.:

Jahrgangsübergreifend

- Zukunftstag

- Woche der der beruflichen Chancen

- Startzeit – Die interaktive Ausbildungsmesse

Jahrgangsstufen 9 und 10

- Tag der Ausbildung

- Wie weiter nach Klasse 10 – Berufsmesse Beeskow

- Startzeit – Die interaktive Ausbildungsmesse

- schulinterne Berufs- und Studienmesse World Café

Informationsveranstaltungen für die Sekundarstufe II u.a.:

Jahrgangsübergreifend

- Tag der Ausbildung

- Fahrt zu den Universitäten in Frankfurt (Oder) und Cottbus

- Tag des Studiums in der Woche der Ausbildung für Klasse 11-13 an einem Nachmittag

- Exkursion zur TU Freiberg auf Einladung von ArcelorMittal für interessierte Schüler

- Exkursion zum Fachtag Technik und Fachtag Informatik an der TH Wildau

- schulinterne Berufs- und Studienmesse World Café

- Startzeit – Die interaktive Ausbildungsmesse

Jahrgangsstufe 11

- Wissenschaft triftt Schule – btu Cottbus/Senftenberg

- „Einstieg“ Berlin Berufswahlmesse

Stufe 12

- vocatium Cottbus ist eine Fachmesse für Ausbildung + Studium

Stufe 12 und 13

- Angebote im Seminarkurs

3.2 Praxis

Um den Schülerinnen und Schülern einen direkten Einblick in verschiedene Berufsbereiche sowie erste Praxiserfahrungen zu ermöglichen, sind für die Jahrgangstufe 8 ein Berufsorientierungsprogramm sowie die „Woche der beruflichen Schlüsselkompetenzen“ fester Bestandteil.

In den Jahrgangstufe 9 und 10 haben die SuS mit dem Programm „Praxislernen“ und einem 14-tägigen Praktikum die Möglichkeit, die Arbeitswelt kennenzulernen und erste Erfahrungen zu sammeln oder bisherigen Erfahrungen zu vertiefen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen den Praktikumsbetrieb selbst aussuchen und eine Bewerbung schreiben.

Praxislernen (praktische Umsetzung des Programms mit einem geeigneten Bieter/ Kooperationspartner)

Jahrgangsstufe 9

- Praxislernen in Werkstätten

(Praxisnahe Berufsorientierung – eine Woche für alle Schüler in verschiedenen Berufsfeldern)

Jahrgangstufe 10

- Begabtenförderung

(Praxisnahe Berufsorientierung – eine Woche für ausgewählte Schüler, für duale Studiengänge vor Ort)

Praktikum

Jahrgangsstufe 09

- Betriebspraktikum – zwei Wochen in bestimmten Berufs- oder Arbeitsbereich in einen selbstgewählten Betrieb

Jahrgangsstufe 10

- Betriebspraktikum – zwei Wochen in bestimmten Berufs- oder Arbeitsbereich in einen selbstgewählten Betrieb

Jahrgangsstufe 12

- Betriebspraktikum – zwei Wochen in bestimmten Berufs- oder Arbeitsbereich in einen selbstgewählten Betrieb

- in einer Woche stehen die Arbeitsbereiche sowie Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche von Mitarbeitern der Einrichtungen und Unternehmen mit akademischem Hintergrund im Fokus

- Präsentation der Praktikumserfahrungen in der ersten Schulwoche Klasse 13

3.3 Reflexion und Beratung

Um den Schülerinnen und Schülern zu helfen, ihre eigenen Interessen und Stärken besser zu verstehen, sind im Unterricht verschiedene Elemente vorgesehen. Mit der Nutzung von Berufswahltests, Praktikumsberichten oder des Berufswahlpasses etc. erfolgen in den unterschiedlichen Jahrgangstufen mannigfaltige Reflexionseinheiten. Die Elemente und Einheiten werden von Lehr- oder Fachkräften durchgeführt und bieten Raum für individuelle Beratungsgespräche.

Darüber hinaus stehen den Schülerinnen und Schülern aller Jahrgansstufe individuelle Beratungsgespräche durch die Agentur für Arbeit zur Verfügung. Die festen Ansprechpartner der Agentur für Arbeit beraten Schüler und Eltern vor Ort in unserer Schule oder in Räumlichkeiten der Arbeitsagentur.

3.4 Bezug zu schulinternen Curricula der einzelnen Fächer

Um die SuS frühzeitig systematisch an eine bewusste und vorurteilsfreie Berufswahl heranzuführen, ist die Berufliche Orientierung an unserer Schule in schulinternen Curricula der einzelnen Fächer verankert (siehe schulinterne Curricula der einzelnen Fächer), als Beispiel seien hier die Fächer WAT, WP WAT oder Politische Bildung angeführt.

Diese Verankerung ermöglicht es, fachspezifische Kompetenzen mit praktischen Fähigkeiten zu verknüpfen und schafft so eine Brücke zwischen schulischem Wissen und der realen Arbeitswelt. Indem die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Fächern sich mit der Vielschichtigkeit von Beruflicher Orientierung und der Diversität beruflicher Perspektiven/ Lebenswege auseinandersetzen, erhalten die Lernenden die Möglichkeit sich über fachliche Inhalte der Berufsorientierung hinaus, mit den unterschiedlichen Zugangsweisen der einzelnen Fächer persönliche berufliche Herausforderungen zu erkennen, mögliche berufliche Wege für sich zu entdecken und ihre individuellen Stärken sowie Potenziale zu reflektieren. Dies unterstützt die SuS dabei, fundierte Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.

3.5 Dokumentation des Berufsorientierungsprozesses

Den SuS der Gesamtschule 3 mit GOST wird ermöglicht, ihren individuellen Berufsorientierungsprozess durch sukzessives Führen bzw. Pflegen des Berufswahlpasses zu dokumentieren. Die Dokumentation im Berufswahlpass erfolgt unter Einhaltung des Datenschutzes.

Die Bewertung der Arbeit mit dem Berufswahlpass oder Teilen des Berufswahlpasses erfolgt nach den Festlegungen der Konferenz der Lehrkräfte und der betroffenen Fachkonferenzen zu Beginn eines Schuljahres.

3.6 AG Berufliche Orientierung

Zur Untersetzung und organisatorischen Umsetzung des Konzeptes zur beruflichen Orientierung existiert an der Gesamtschule 3 mit GOST eine AG Berufliche Orientierung.

Die AG Berufliche Orientierung und deren Mitglieder sind in diesem Rahmen unter anderem für folgende Aufgaben verantwortlich:

- Koordinierung der Umsetzung des BO-Konzepts,

- Fortschreibung des Konzeptes,

- Abstimmung mit weiteren Konzepten (z. B. Schulprogramm, Ganztagskonzept, Schulfahrtenkonzept),

- Beteiligung schulischer/außerschulischer Akteure/ Kooperationspartner,

- Kontaktaufnahme zu (potenziellen) Praktikumsgebern,

- organisatorischer Ablauf der Prakta,

- Planung der Informationsveranstaltungen zur Beruflichen Orientierung

- usw.

Die Leitung der AG Berufliche Orientierung erfolgt durch die/ den BO-Koordinatorin/BO-Koordinator sowie der entsprechenden Stellvertretung.

BO-Koordinatorin/BO-Koordinator

Name: Frau Kröber

Dienst-E-Mail: steffi.kroeber@lk-brandenburg.de

Stellvertretende BO-Koordinatorin/stellvertretender BO-Koordinator

Name: Frau Tupy

Dienst-E-Mail: ute.tupy@lk-brandenburg.de

Name: Herr Prengemann

Dienst-E-Mail: christian.prengemann@lk-brandenburg.de

3.7 Kooperationspartner unserer Schule:

3.7.1 Allgemein

Durch die Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen externen Partnern erhalten die SuS der Gesamtschule 3 mit GOST realitätsnahe Einblicke in verschiedene Berufe und Branchen. Sie können den Arbeitsalltag kennenlernen, praktische Erfahrungen sammeln und einen klareren Eindruck davon gewinnen, welche Berufe ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechen.

Unsere Kooperationspartner bieten häufig Praktikumsplätze an und erleichtern den Schüler den Zugang zu betrieblichen Erkundungen oder Ferienjobs. Diese Erfahrungen sind wertvoll, um die Anforderungen der Arbeitswelt kennenzulernen und erste Kontakte zu potenziellen Ausbildungsbetrieben zu knüpfen.

Durch das Engagement unserer Kooperationspartner erhalten die SuS die Möglichkeit, nicht nur fachliche, sondern auch überfachliche Kompetenzen (Soft Skills) zu entwickeln, die in der Arbeitswelt von großer Bedeutung sind. Dazu gehören Teamarbeit, Kommunikationsfähigkeiten, Zeitmanagement und Problemlösungskompetenzen.

Durch praxisorientierte Workshops, Bewerbungstrainings oder Projektarbeiten, die von externen Partnern angeboten werden, werden diese Fähigkeiten gezielt gefördert. Auch haben die SuS die die bestehenden Kooperationen die Möglichkeit, frühzeitig ein berufliches Netzwerk aufzubauen.

Die Zusammenarbeit mit unseren Kooperationspartnern fördert eine von unserer Schule angestrebte praxisorientierte Lernkultur, wodurch z.B. gemeinsame praxisnahe Projekte oder Unterrichtseinheiten gestaltet werden können, in denen theoretisches Wissen direkt mit beruflichen Anforderungen verknüpft wird. Dies erhöht die Relevanz des Lernstoffs und motiviert die Schüler, da sie den unmittelbaren Bezug zur Arbeitswelt erkennen.

3.7.2 Kooperation mit der Agentur für Arbeit

Die Agentur für Arbeit bietet an unserer Schule zahlreiche Unterstützungsangebote, die dabei helfen sollen, SuS bei ihrer Berufswahl zu unterstützen und sie optimal auf den Übergang von der Schule in den Beruf vorzubereiten.

In diesem Rahmen stellt die Agentur für Arbeit Berufsberater zur Verfügung, die regelmäßig an der Gesamtschule 3 mit GOST anwesend sind und individuelle Beratungsgespräche anbieten. Die SuS können so in persönlichen Gesprächen Unterstützung bei der Berufsorientierung, der Auswahl von Ausbildungs- oder Studiengängen und bei Fragen zum Bewerbungsprozess erhalten. Die Beratung berücksichtigt die individuellen Interessen, Fähigkeiten und beruflichen Ziele der SuS.

Agentur für Arbeit bietet an der Gesamtschule 3 mit GOST Informationsveranstaltungen, praxisnahe Workshops an, in denen SuS gezielt auf den Bewerbungsprozess vorbereitet werden, um sich sicherer im Bewerbungsprozess zu fühlen und ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz oder einen Studienplatz zu verbessern. Hierzu gehören unter anderem:

- Informationsveranstaltungen über Ausbildungswege, das duale Studium, Weiterbildungsmöglichkeiten oder Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt,

- Erstellung von Lebensläufen und Bewerbungsanschreiben,

- Simulation von Bewerbungsgesprächen und Assessment-Centern,

- Hilfestellungen und Tipps für das Auftreten in Vorstellungsgesprächen Diese Workshops helfen den Schüler

Berufsberater/in der Arbeitsagentur

Name: Frau Haase

E-Mail: margret.haase2@arbeitsagentur.de

eisenhuettenstadt.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Telefon: 03364 – 50 41 31

3.7.3 Kooperationspartner der Gesamtschule 3 mit GOST

Zur Umsetzung einer systematischen und praxisnahen Beruflichen Orientierung arbeiten wir mit einer Vielzahl an außerschulischen Partnern zusammen, z.B.:

- ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg

- Deutsche Stiftung Denkmalschutz

- Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft GmbH

- ESD Steel Dart e.V.

- Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

- Förderverein Tiergehege Eisenhüttenstadt e.V.

- Friedrich Wolf Theater Eisenhüttenstadt

- Handwerkskammer Frankfurt (Oder) – Region Ostbrandenburg

- Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH

- Katholische Grundschule Pfarrer Florian Birnbach

- Kursana Domizil Eisenhüttenstadt

- Museum Utopie und Alltag

- Musikschule Oder-Spree „Jutta Schlegel“

- Nestor Bildungsinstitut GmbH

- PARAMEDIC BRANDENBURG e. V.

- pewobe GmbH

- QualifizierungsCENTRUM der Wirtschaft GmbH

- Schule mit dem sonderpäd. Schwerpunkt Lernen

- Stadt Eisenhüttenstadt Fachbereich Familie und Schule

- Solidaritätsdienst-international e. V.

- Technische Hochschule Wildau

- TU Bergakademie Freiberg

- Unternehmerverband Brandenburg-Berlin e.V.

- Vulkan Energiewirtschaft Oderbrücke GmbH

4. Evaluation und Fortschreibung

Die Evaluation der Beruflichen Orientierung ist entscheidend, um die Wirksamkeit der Maßnahmen zu überprüfen und kontinuierliche Verbesserungen sicherzustellen.

Eine wichtige Quelle für die Evaluation sind die Rückmeldungen der SuS z.B. durch Befragungen, Interviews oder Gruppendiskussionen, wie zufrieden sie mit den angebotenen Maßnahmen zur Beruflichen Orientierung sind. Hierbei werden Sachbezüge, wie die Nützlichkeit von Informationsveranstaltungen, Praktika, Beratungsgesprächen oder Bewerbungscoachings, abgedeckt.

Einen eminenten Bestandteil der Evaluation der Beruflichen Orientierung stellen die Praxiserfahrungen durch Schülerpraktika dar. Die SuS können ihre Erfahrungen durch zu anzufertigende Praktikumsberichte reflektieren, während die Unternehmen Rückmeldungen zur Vorbereitung und Leistung der Praktikanten geben können. Diese Daten können Hinweise darüber geben, inwiefern die SuS auf die Arbeitswelt vorbereitet sind.

Da Eltern eine wichtige Verantwortung bei der Berufswahl ihrer Kinder tragen, kommt ihnen eine zentrale Rolle bei der Evaluation der Beruflichen Orientierung zu. In Befragungen oder Elternabenden können Eltern dazu Stellung nehmen, ob sie die berufliche Orientierung an der Schule als unterstützend empfinden und ob sie sich ausreichend eingebunden fühlen. Auch ihre Perspektive auf die Vorbereitung ihrer Kinder auf den Übergang in die Arbeitswelt ist wertvoll.

Lehrkräfte und Berufsberater/innen, die die Berufliche Orientierung organisieren und umsetzen, haben eine wichtige Sicht auf die Qualität und den Erfolg der Maßnahmen. In strukturierten Interviews oder regelmäßigen Feedbackgesprächen können diese z.B. reflektieren, welche Angebote funktional oder welche Herausforderungen bestehen und welche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt. Dabei können auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern und die Einbindung von Praktika und Berufserkundungen bewertet werden.

Das Konzept berufliche Orientierung befindet sich inhaltlich in einem fortlaufenden Prozess und wird durch die AG Berufsorientierung Schulen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der schulinternen Evaluation der Beruflichen Orientierung mindestens alle vier Jahre auf Überarbeitungsbedarf zu prüfen.

Das Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder) erörtert die Umsetzung des BO-Konzepts regelmäßig in den Statusgesprächen mit der Schule.